Résistance des légumières aux bioagresseurs

Comment les résistances sont-elles prises en compte pour l'inscription au Catalogue ?

De nos jours, près de 150 couples hôtes/bio agresseurs, pour une quarantaine d’espèces cultivées, font l’objet en Europe d’un travail de sélection basé sur des gènes de résistance identifiés. Une École de la sélection pour les résistances aux maladies s’est développée en Europe pour répondre aux développements des aléas sanitaires dans un contexte de forte intensification, parfois de monoculture (tomate/laitue), à présent de l’agro écologie.

Les résistances à déterminisme monogénique

Les travaux de sélection se sont orientés pendant de nombreuses années sur des résistances monogéniques de haut niveau pour résoudre des problèmes phytosanitaires majeurs.

- Sont durables depuis plusieurs dizaines d’années :

- Le gène Are de résistance au Colletotrichum sur haricot, utilisé depuis plus de 60 ans, mis en évidence à l’Université de Cornell. Son introgression dans le matériel français dès 1960 démontre l’intérêt de sélectionner des gènes de résistance aux champignons. On constate ensuite une disparition des races surpassant le gène Are.

- Les gènes de résistance aux maladies de la tomate : Tobacco Mosaïc Virus, TMV, Tomato Spotted Wilt Virus, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (stabilisation des races 0, 1 et 2), Fusarium oxysporum f. sp radicis lycopersici, Verticillium (stabilisation de la race 0), Passalora fulva (stabilisation des races 0 et 2-4-5), Pseudomonas tomato, Stemphylium sp… L’utilisation quasi-totale d’une résistance, pourtant monogénique, le gène Tm 2², depuis 50 ans chez la tomate, a conduit à la disparition en France du bio agresseur, le TMV.

- Ceux du piment : les gènes L1, L2, L3, L4 de résistance au TMV race 0 et Pepper Mild Mottle Virus,

- ceux du melon : résistance au Melon Necrotic Spot Virus (MNSV, genre Carmovirus), Zucchini Yellow, Mosaic Virus, ZYMV, Fusarium oxysporum (stabilisation des races 0, 1, 2 et 1-2),

- ceux de la laitue : gène mo1 et mo1² de tolérance au Virus de la Mosaïque de la Laitue, LMV, et de non-transmission par la graine de ce virus.

- Ceux du pois : résistance à la mosaïque commune (Bean yellow mosaic virus, BYMV genre Potyvirus) et au Bean common mosaic virus (BCMV, genre Potyvirus)

- ceux du concombre : gène de résistance au Corynespora.

- Ou ont été contournées et remplacées par un autre gène plus « durable », non surpassé jusqu’ici (Melon et Tomate/Fusarium oxysporum; Piment/Virus Y de la Pomme de terre, PVY…….)

- ou ont été contournées,

- pendant une courte période à l’issue de laquelle la (ou les) race virulente a disparu (TMV, Passalora fulva, Nématodes/Tomate….),

- ou dans des conditions autres ou extrêmes (Tomate/Nématodes, Laitue/LMV……) : Il s’ouvre à présent une recherche plus intense de coconstruction de facteurs de résistance génétique partielle ou pas avec d’autres facteurs de production (rotation, association avec des cultures d’autres espèces végétales, lutte biologique, bio stimulation des défenses de la plante…).

Les résistances à déterminisme polygénique

Faute de résistance monogénique à haut niveau et suffisamment stable, la recherche s’est orientée vers des résistances à déterminisme polygénique à expression quantitative et partielle, dite résistances intermédiaires, avec la volonté de les associer à d’autres facteurs de production pour éviter des contournements rapides de résistance.

C’est un des enjeux majeurs qui mobilisent les équipes de sélectionneurs. La sélection a débuté dès les années 1970 chez les espèces autogames. Il s’agit :

- d’introduire une résistance partielle, unique, mise en évidence chez un géniteur (Melon/résistance au Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1-2, Haricot/Pseudomonas syringae pv. phaseolicola),

- de cumuler différentes origines génétiques de résistance (Tomate/Clavibacter michiganense, Haricot/Xanthomonas phaseoli),

- et/ou cumuler des mécanismes de résistance à différents pathogènes (Piment/Phytophthora capsici).

Ces travaux se sont orientés vers la sélection récurrente appliquée à des espèces autogames, pour forcer les recombinaisons de facteurs de résistance et élever le niveau de résistance des populations ainsi obtenues (piment, tomate). Ils se sont développés :

- chez le piment pour la résistance :

- au Virus de la Mosaïque du concombre, CMV, par cumul de facteurs de résistances partielles de plusieurs géniteurs ;

- aux Potyvirus : PVY, virus de la marbrure des nervures (Pepper veinal mottle virus, PepVMV, genre Potyvirus) et au Chili veinal mottle virus (ChiVMV, genre Potyvirus).

- Chez le melon pour la résistance aux bactérioses (Pseudomonas syringae pv.aptata), au virus de la mosaïque de la pastèque (Watermelon mosaic virus, WMV, genre Potyvirus), au virus de la jaunisse des cucurbitacées (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, genre Poleovirus) et à une rouille (Pseudoperonospora cubensis).

- Chez la tomate pour la résistance au Tomato Yellow Leaf Curl virus (TYLCV, genre Begomovirus).

Fin 1980, des résistances polygéniques partielles à des bio agresseurs chez des espèces allogames sont mises en évidence : chou-fleur pour la hernie (Plasmodiophora), carotte pour l’Alternaria, oignon pour Fusarium, Peronospora destructor, Alternaria porri. Ce type de résistance est aujourd’hui introduit dans les matériels commerciaux sans être toujours revendiqués pour éviter des litiges avec les producteurs, s’agissant de résistances partielles.

Des programmes aboutis existent aussi pour :

- la betterave rouge pour la résistance à la rhizomanie,

- la carotte pour Pythium violae, Pythium sulcatum, Psila rosae, les nématodes.

- le chou fleur pour Mycosphaerella brassicicola, Xanthomonas campestris, Pectobacterium carotovorum,

- la courgette pour la résistance à l’Oïdium et aux virus (ZYMV et CMV),

- l’endive pour Pectobacterium chrysanthemi, P. carotovorum et Phytophthora cryptogea,

- le fraisier pour Phytophthora cactorum et Colletotrichum acutatum,

- la laitue pour Bremia lactucae à partir de croisements interspécifiques, le Fusarium, les jaunisses –Beet western yellows virus (BWYV, genre Poleovirus) ; le CMV et le virus des grosses nervures de la Laitue (Mirafiori Lettuce Big Vein virus, MLBVV, genre Ophiovirus) et Sclérotinia,

- le pois pour l’anthracnose du Pois (Aphanomyces euteiches, Mycosphaerella pinodes) et la mosaïque Bean common mosaic virus (BCMV, genre Potyvirus).

Ces résistances partielles, polygéniques, intermédiaires, supposées plus « durables » que les résistances monogéniques, sont d’actualité dans le cadre du concept d’agriculture à faibles intrants et de l’agroécologie. Ces mécanismes de résistance sont intégrés dans des itinéraires techniques et des systèmes de production complémentaires où les rotations, le complexe argilo humique, la vie biologique du sol et de l’environnement proche et du bassin de production sont des facteurs importants à intégrer.

D’autres stratégies de sélection sont appliquées, les propriétés d’échappement ou d’évitement de la maladie, avec des critères d’architecture de plantes : Exemple en pois potager, sélection de variétés hautes à bonne tenue de tige, à entre-nœuds assez espacés et gousses placées vers le haut du couvert végétale. Ainsi, les plantes sont moins affectées par les épidémies d’ascochytose (due à un complexe de trois champignons : Ascochyta pisi, Phoma medicaginis var pinodella et Mycosphaerella pinodes).

La résistance aux insectes

La sélection pour la résistance aux insectes s’est avérée difficile en raison de l’absence de systèmes génétiques de résistances simples. Néanmoins, des gènes de résistance à des pucerons ont été sélectionnés chez le melon (gène Vat de résistance à l’Aphis gosypii) et la laitue (résistance au Nasonovia). Malgré quelques contournements observés, ces deux résistances se sont révélées de haut niveau et suffisamment stables

Des travaux sont en cours sur plusieurs autres insectes des espèces légumières en recherchant des mécanismes de lutte diversifiés (structure de la feuille, poils, exsudats…)

C’est donc une réussite majeure de cet axe de recherche et de sélection pour la résistance génétique aux maladies et insectes, les bio agresseurs. Il est devenu incontournable dans le monde.

Prise en compte des résistances pour l'inscription au Catalogue

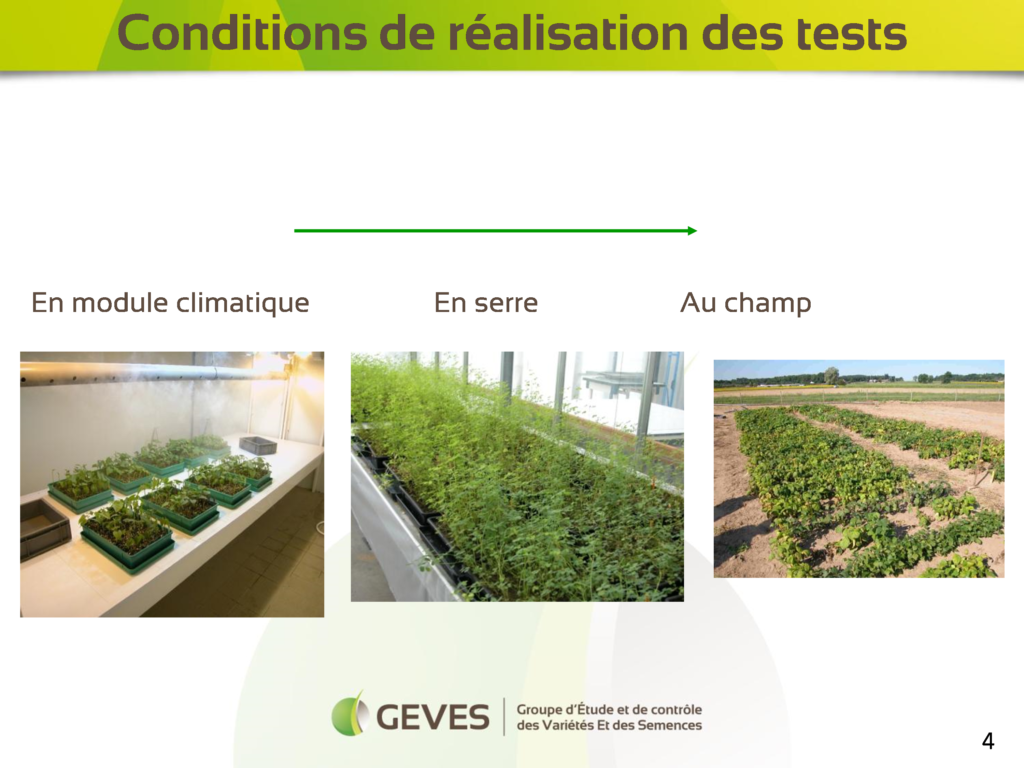

Dans le cadre de l’inscription au Catalogue, le CTPS a confié au GEVES la caractérisation des résistances génétiques des variétés. Cela concerne près de 100 couples hôte/race/bio agresseur et plusieurs milliers de tests officiels pour évaluer la collection de référence et les nouvelles variétés. L’évaluation concerne très majoritairement des bio tests, réalisés en espace confiné (serre ou module climatique), sur de jeunes plantes, avec un délai de réponse après inoculation rapide (deux à quatre semaines). Quelques résistances à des pathogènes sont évalués en plein champ en conditions renforcées de contamination.

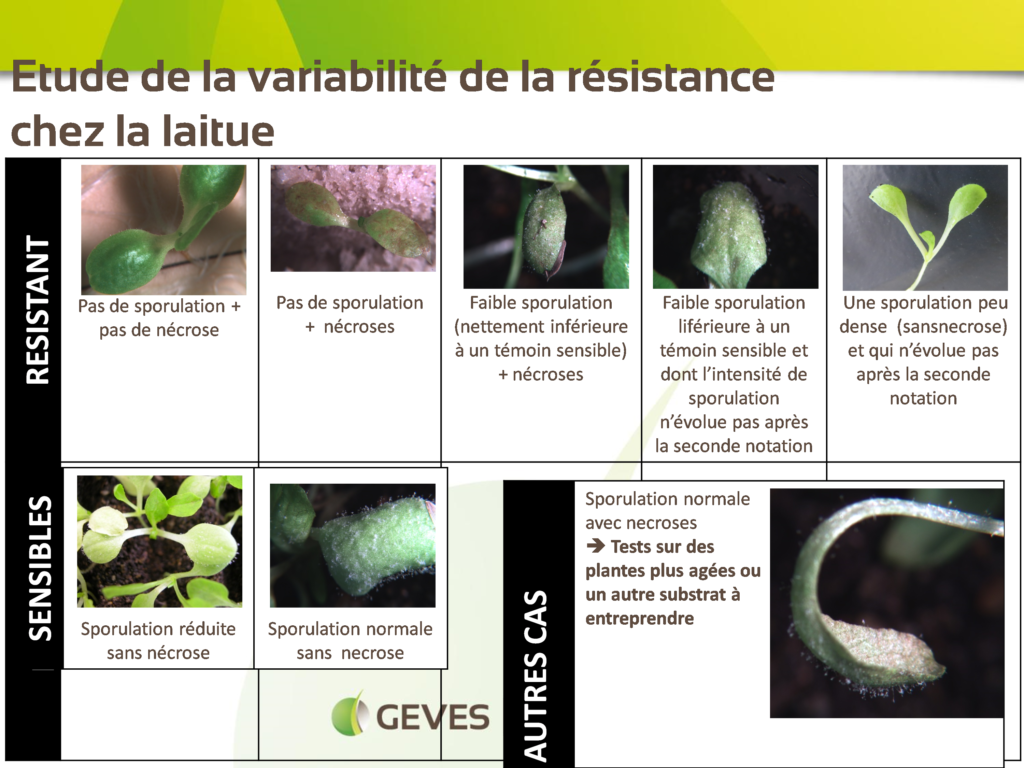

Ces tests consistent à évaluer le comportement par rapport à celui de témoins résistants et sensibles. Il s’agit de caractériser sur la plante l’expression de la résistance, donc son phénotype. Des protocoles d’évaluation de la résistance sont utilisés agréés ou recommandés par l’OCVV, l’UPOV, l’INRAE et le CTPS. Ils doivent être fiables, reproductibles, réalisables en série et représentatifs de la résistance en conditions naturelles.

La méthodologie de ces tests repose sur :

- des variétés de référence (Sensible, Résistante, Résistante Intermédiaire), validées, et dont les semences sont disponibles

- des hôtes différentiels validés et disponibles (variétés témoins)

- des souches (ou races) de référence du pathogène ou de l’insecte, validées, disponibles, stables, représentatives de la réalité du terrain. À titre d’exemple, le GEVES entretient 250 souches de référence en collection.

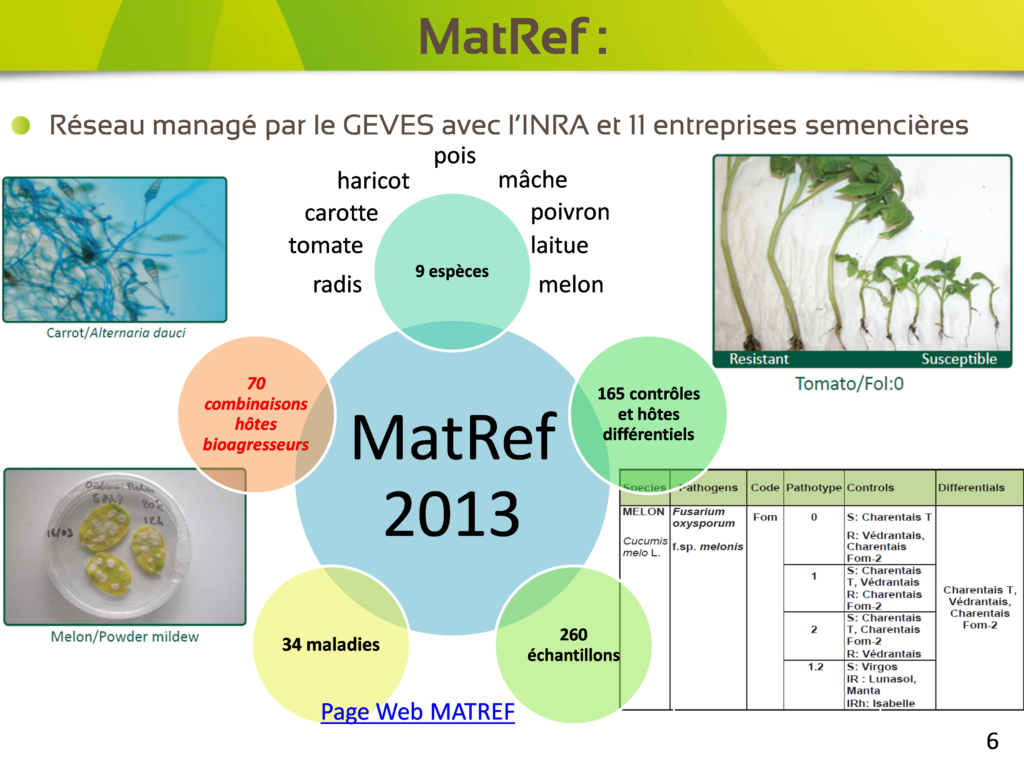

Ainsi, chaque année, le GEVES caractérise les résistances génétiques des nouvelles variétés à des races ou souches de bio agresseurs : concombre (7), épinard (3), haricot (5), laitue (20), mâche (2), melon (12), piment/poivron (10), pois (5), tomate (19).

Le GEVES a créé avec ses partenaires de recherche et semenciers un réseau de maintien et distribution de ces variétés et souches. Le réseau MATREF met à disposition ces matériels de référence.

- Liste et tarifs

- Contact : matref@geves.fr

Des travaux de méthodologie sont régulièrement conduits au GEVES pour :

- harmoniser les méthodes avec les Offices d’examen homologues, les obtenteurs pour avoir une cohérence de résultats et définir du matériel de référence,

- mettre au point et améliorer les méthodes d’évaluation de la résistance des variétés aux bio agresseurs,

- les valider pour acquérir des protocoles fiables et reconnues au niveau international,

- étudier de nouveaux patho systèmes et mettre au point des méthodes,

avec l’objectif de mesurer le progrès génétique dans le domaine de la résistance génétique aux bio agresseurs chez les espèces végétales cultivées. C’est un volet prioritaire du Plan Agro écologie 2016.